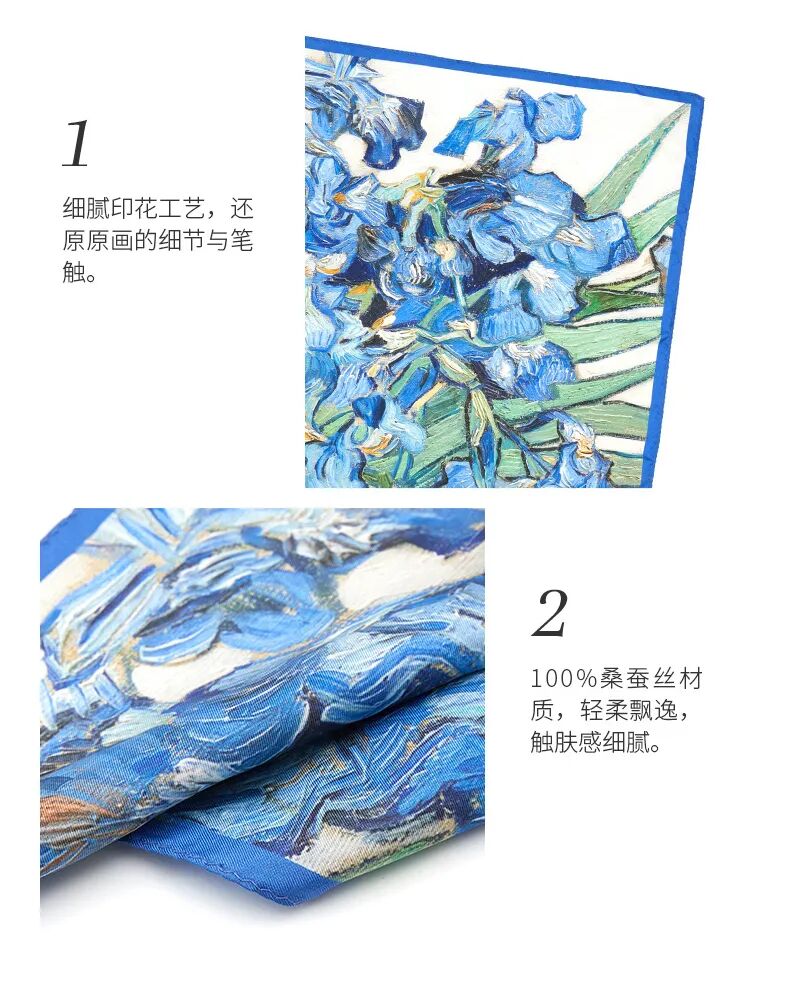

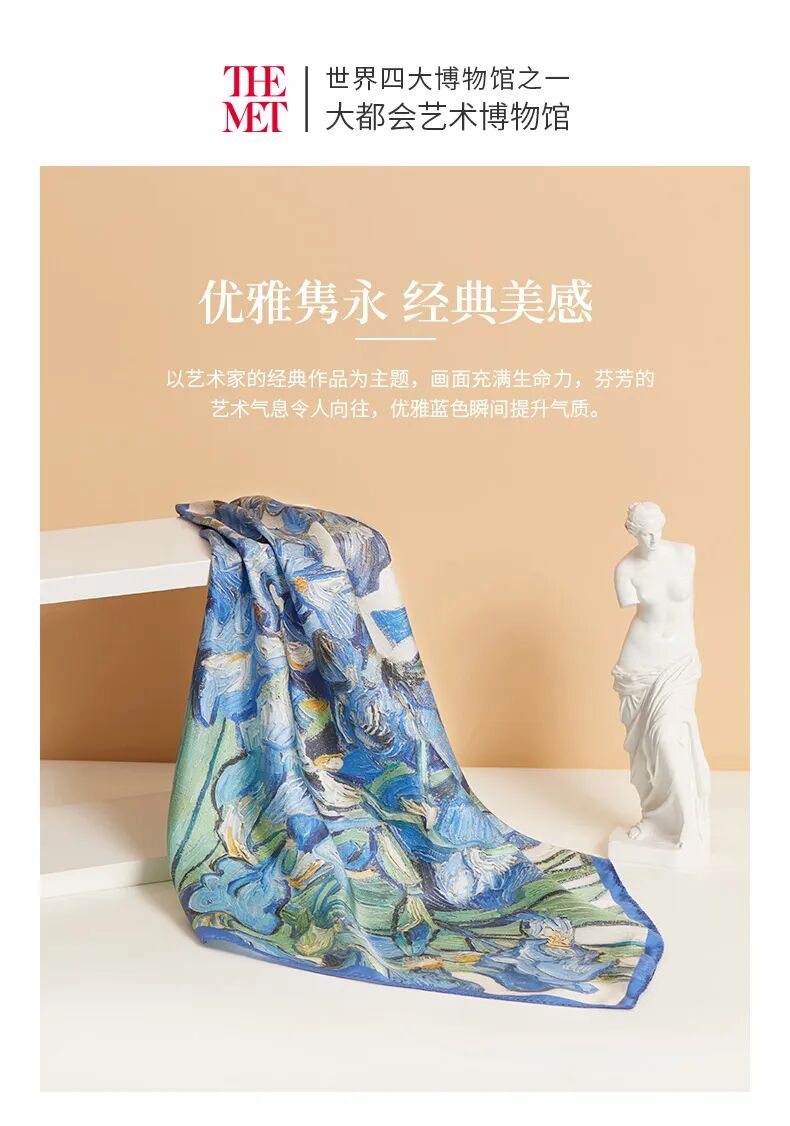

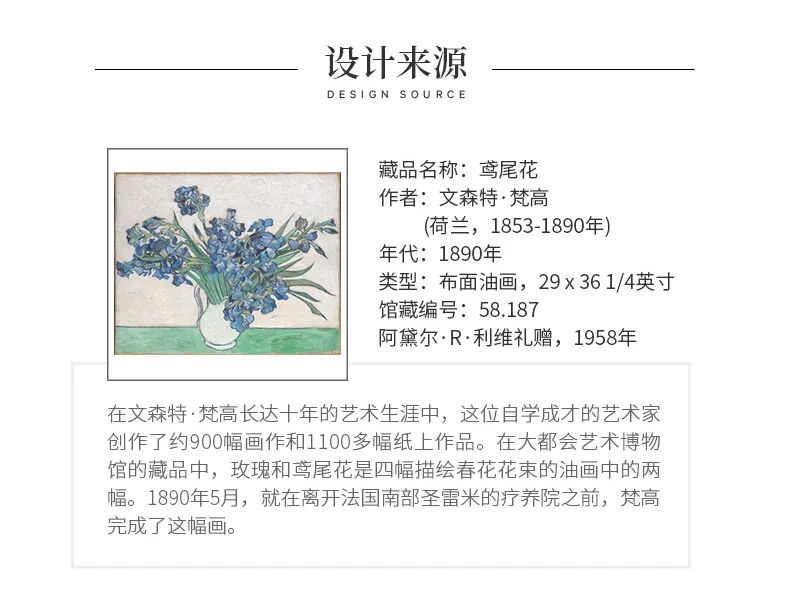

《鸢尾花》(Irises)是荷兰画家文生·梵高的代表作之一,创作于1889年5月,即他去世前一年。当时,梵高正在法国圣雷米的圣保罗精神病院接受治疗,作品也正是在医院的花园中完成的。如今,这幅画收藏于美国加利福尼亚州的保罗·盖蒂博物馆。

在进入精神病院后的一个月内,梵高便开始创作《鸢尾花》,并在医院的花园里绘制。他认为绘画是自己应对精神困扰的方式,“我疾病的避雷针”,正因为如此,他坚持继续创作,以避免精神的崩溃。与他后期作品中那种高张力的构图不同,《鸢尾花》的构图更加平和。画作中的花朵色彩柔和、清新,充满了生机与轻盈,远离了任何悲剧的氛围。

《鸢尾花》还受到了日本浮世绘和木刻版画的影响,尤其表现在画面强烈的轮廓线、不寻常的视角和特写镜头,以及平面化的色块处理上。梵高通过这种方式,突出了花朵的动感与生命力,赋予画作一种轻松的氛围。

梵高的兄弟西奥对这幅作品的评价很高,并在1889年9月将其与《罗纳河上的星夜》一同提交给法国独立艺术家协会的年度展览。他在信中写道:“[它]从远处就吸引着观众的目光。《鸢尾花》是一个充满空气和生命的美丽画作。”此后,《鸢尾花》成为梵高最为著名的作品之一。

这幅画的第一位主人是油漆研磨师兼艺术品经销商唐基老爹,他曾是梵高的朋友和模特,梵高为他画过三次肖像画。1892年,唐基将《鸢尾花》转售给了艺术评论家和无政府主义者奥克塔夫·米尔博,后者为此支付了300法郎。米尔博也是梵高的早期支持者之一。

《鸢尾花》曾于1987年创下有史以来最昂贵画作的记录,当时庞雅伦以5,390万美元购得此画。然而,庞雅伦因资金问题未能完成支付,最终这幅画在1990年转手给了洛杉矶的保罗·盖蒂博物馆。目前(截至2022年),《鸢尾花》在通货膨胀调整后的售价排在历史上第31位,若不考虑通货膨胀,则排名第102。

梵高在圣雷米医院期间,身心双重困扰,绘画成为了他自我疗愈的途径。他在给弟弟提奥的信中提到:“发狂地工作,大捧的鲜花,紫色的鸢尾,大束的玫瑰。”他燃烧着生命的最后激情,记录下那个春天里绽放的花朵,也寄托着他对生命和自然的深切热爱。

在《鸢尾花》中,梵高通过把紫色的鸢尾放入黄色花瓶,增强了色彩的对比效果,使得画面更具冲击力。鸢尾花本是紫色的,但随着时间的推移,红色素褪去,花朵逐渐转为蓝色。梵高还曾在另一幅画中,把紫罗兰色的花朵放置在粉色背景上,试图创造出一种更加和谐柔和的效果。

电影《至爱梵高》中,玛格丽特在麦田中找到阿尔芒时,手中握着的一小束蓝紫色的花正是鸢尾花。这种细节无疑加深了鸢尾花在梵高创作中的象征意义。

梵高一生中未曾得到广泛的认可,也没有遇到过持久的真爱。他画了许多花卉,但我们无法知道他是否曾将一束自己精心修剪的鸢尾或玫瑰送给过他心爱的人。然而,他将对生命的热爱与对自然的敬畏,毫无保留地注入到了这些作品中。那些花朵成为了他创作中的永恒符号,不畏严寒,历经百年依旧盛放。