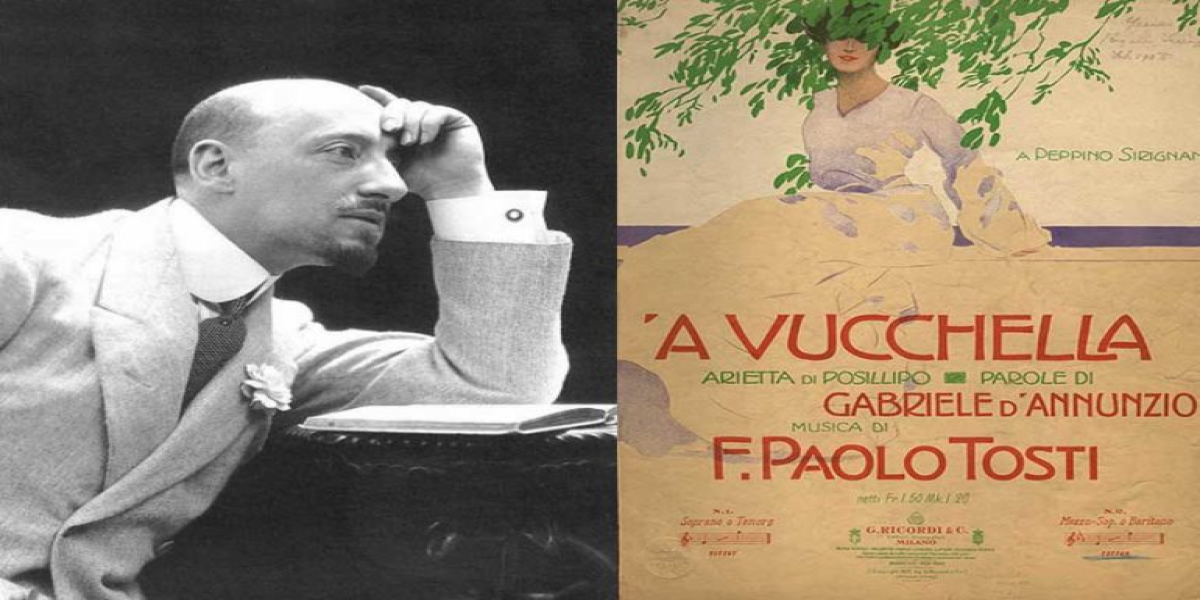

在意大利民歌的璀璨星河中,那不勒斯歌曲以其热情奔放、旋律优美而闻名遐迩。其中,1892年诞生的《小嘴》('A Vucchella)堪称一颗璀璨明珠。这首歌曲不仅仅是浪漫爱情的颂歌,更是意大利文学与民间音乐交融的典范。它由著名诗人加布里埃莱·邓南遮(Gabriele D'Annunzio)作词,作曲家弗朗切斯科·保罗·托斯蒂(Francesco Paolo Tosti)谱曲,并在传奇男高音恩里科·卡鲁索(Enrico Caruso)的演绎下永垂不朽。

今天,我们来深入探讨这首歌曲的创作背景、创作者生平,以及它在那不勒斯民歌乃至世界民歌史中的独特影响与地位。

一场挑战与灵感的绽放

《小嘴》的诞生源于一场善意的文学挑战。1892年,那不勒斯诗人费尔迪南多·鲁索(Ferdinando Russo)曾断言:任何值得称道的歌曲都不可能由非那不勒斯人创作,尤其是像邓南遮这样的阿布鲁佐人。这位被誉为“超人”和颓废主义英雄的邓南遮并未退缩,反而在诗人与艺术家们常聚的甘布里努斯酒吧(Gambrinus Café)的大理石桌上,仅用几小时就完成了歌词创作。这首歌以那不勒斯方言写就,描绘了女人的嘴唇如一朵“略带凋谢的小玫瑰”(appassiulatella)——邓南遮为此发明的新词,巧妙地将浪漫与细腻的感官意象融为一体。

关于创作地点,却存在多种说法。有些记载认为是在波西利波(Posillipo)的弗里西奥礁石餐厅(Friscio Restaurant)完成的,邓南遮本人也曾不经意提及,这或许解释了早期乐谱上标注的“波西利波小曲”字样。无论地点如何,这首歌的灵感很可能源于一位神秘女性——三十岁的西西里人玛丽亚·格拉维纳·迪·克鲁伊拉斯·迪·拉马卡(Maria Gravina di Cruyllas di Ramacca),一位伯爵夫人。歌词将目光聚焦于女人的嘴唇,作为整体美貌的隐喻(synecdoche),传达出一种略带忧伤的柔情,暗示这位女性可能已届中年。

歌词于1903年9月7日在那不勒斯报纸《晨报》(Il Mattino)上首次发表。随后,托斯蒂为其谱曲,赋予了优雅的爱情牧歌风格,使其成为一首“真正非典型的那不勒斯歌曲”。一经问世,它便大获成功,不仅在意大利本土流行,还迅速传播开来。卡鲁索的演唱为其增添了不朽的光辉,许多歌剧演唱家和流行歌手,如罗莎·庞塞莱(Rosa Ponselle),都将其纳入曲目。这首歌的成功,也标志着意大利文学与那不勒斯歌曲的首次深度交融,为后来的暮光主义(Crepuscularism)和未来主义(Futurism)提供了更广阔的视角。

邓南遮——诗坛的“先知”

加布里埃莱·邓南遮(1863—1938),绰号“先知诗人”(il Vate),是意大利文学史上最具争议和影响力的身影之一。他出生于阿布鲁佐地区的佩斯卡拉(Pescara),并非那不勒斯人,却对这座城市怀有深厚情感,常在那不勒斯逗留,并熟练驾驭其方言。邓南遮的文学生涯从1889年至1910年主导意大利文坛,其作品深受法国象征主义影响,充满原创性、力量与颓废美感。他的小说如《快乐的孩子》(1889年)和《生命之火》(1900年)描绘了暴力、异常心理与华丽场景,常以尼采式的“超人”形象自居。

邓南遮不仅是诗人,还是一位剧作家、记者、贵族和一战军官。他参与了政治生活,曾在1914—1924年间活跃于意大利政坛。他的诗歌以感官主义和语言精湛(virtuosity)著称,如《松林中的雨》。尽管饱受批评(如被指“自私腐败”),他的作品为意大利文学注入了新活力,开启了从古典传统中汲取灵感的“意大利文艺复兴”。在《小嘴》中,邓南遮证明了非本地人也能创作出令人信服(convincing)的那不勒斯方言作品,挑战了地域偏见。他的遗产如今通过他的故居博物馆意大利胜利庄园(Vittoriale degli italiani)得以永存。

托斯蒂——沙龙音乐的王者

弗朗切斯科·保罗·托斯蒂(1846—1916)出生于阿布鲁佐的奥尔托纳(Ortona),是一位杰出的意大利作曲家和音乐教师。他早年在那不勒斯皇家音乐学院学习小提琴和作曲,受意大利作曲家梅尔卡丹特(Saverio Mercadante, 1795-1870)指导。尽管早年贫困潦倒,甚至一度靠橘子和陈面包维生,但他凭借天赋崛起。1875年移居伦敦后,成为英国上流社会的宠儿,1880年被任命为英国皇室歌唱教师,并于1906年成为英国公民,1908年获骑士勋章(KCVO)。

托斯蒂以轻快、富有表现力的歌曲闻名,常被称为“沙龙音乐”(salon music)的代表。他的作品旋律自然、易唱,充满甜蜜情感,如《玛莱卡莱》(Marechiare)和《理想佳人》(Ideale)。他编辑的《阿布鲁佐民歌集》(Canti popolari Abruzzesi)保存了意大利民间音乐遗产。尽管从未创作歌剧,他的歌曲深受歌剧演唱家青睐,许多如阉伶歌手亚历山德罗·莫雷斯基(Alessandro Moreschi)、男中音歌唱家马提亚·巴提斯提尼 (Mattia Battistini)和澳大利亚女高音歌唱家内莉·梅尔巴女爵士(Nellie Melba)的录音流传至今。在《小嘴》中,托斯蒂的作曲赋予了歌词优雅的牧歌风情,使其超越传统那不勒斯歌曲,成为演唱会上的经典。

世界民歌史上的不朽之作

作为那不勒斯歌曲的代表,《小嘴》在那不勒斯民歌传统中占有独特地位。那不勒斯歌曲以其全球流行而著称,而这首歌的成功证明了该传统的包容性——即使由“外乡人”创作,也能融入其中。它挑战了“必须有三代那不勒斯血统才能唱好方言”的偏见,正如一位日本歌手在东京演绎《桑塔露琪亚》般动人。它还与法国音乐家纪尧姆·科特劳(Guillaume Cottrau)的贡献相呼应,扩展了那不勒斯音乐的边界。

在世界民歌史上,《小嘴》的影响深远。它标志着19世纪末意大利文学与民间音乐的融合,推动了民歌从地方性向国际化的转型。歌曲的浪漫意象和创新词汇(如appassiulatella)影响了后世诗人与作曲家,成为19 世纪末至第一次世界大战爆发(约 1871-1914 年)之前,欧洲社会相对和平、经济繁荣、科技进步的“黄金时代”或者“美好时代”(Belle Époque)沙龙文化的象征。众多国际艺术家将其录制,推动了那不勒斯民歌的全球化传播——从卡鲁索的经典版本,到当代演唱会上的演绎。它不仅永载史册,还启发人们反思民歌的普世价值:音乐不应受地域或血统限制,而是人类情感的共同财富。

总之,《小嘴》如一朵永不凋谢的玫瑰,绽放于那不勒斯民歌的花园中。它不仅记录了两位大师的才华,还见证了艺术的无界融合。在当今全球化时代,这首歌提醒我们:真正的民歌,永不过时。